Phlébite ou thrombose veineuse (mollet, jambe...) : symptômes et traitements

Définition : qu'est-ce qu'une phlébite ?

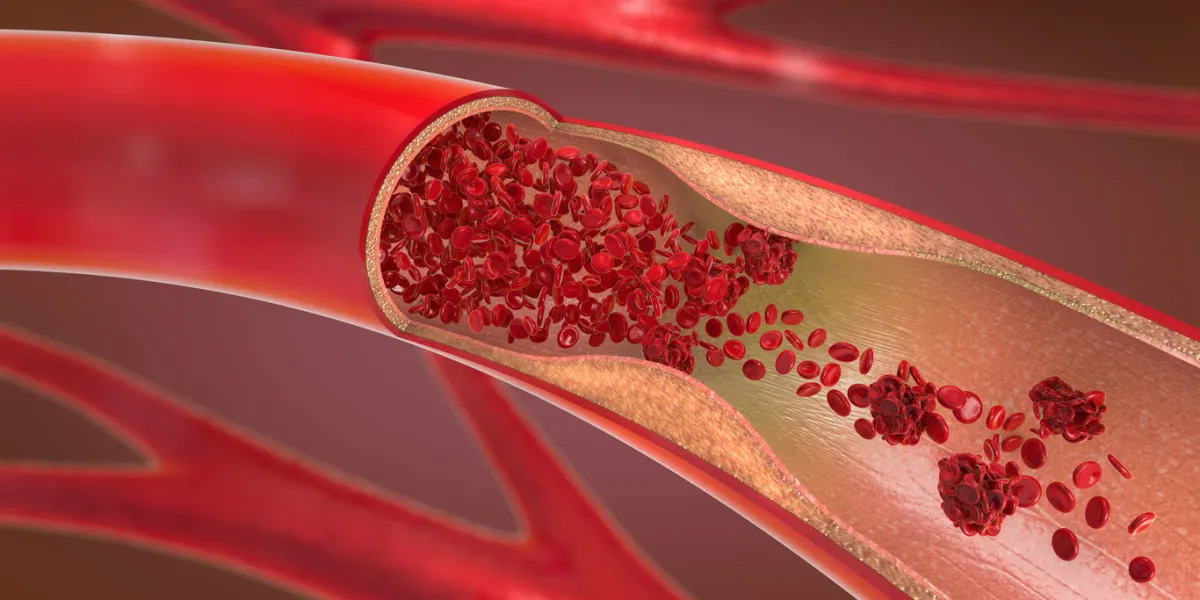

Une phlébite correspond à la formation d'un caillot sanguin, appelé thrombus (d'où le nom de thrombose), qui survient au niveau d'une veine et qui l'obstrue. Une phlébite peut se former au niveau de n'importe quelle veine de l'organisme. Elle est cependant généralement située au niveau des membres inférieurs (mais elle peut se situer au niveau des membres supérieurs, les symptômes seront les mêmes) : mollet, cuisse, jambe...

En principe bénigne, elle doit néanmoins vous inciter à consulter rapidement un médecin. En effet, au cours d’une phlébite, le caillot peut migrer vers des membres inférieurs pour se diriger vers la circulation pulmonaire et provoquer une embolie pulmonaire. Cette dernière peut être fatale.

Schéma d'un caillot de sang (thrombus)

Selon le docteur Ariel Toledano, médecin vasculaire, il est un peu désuet d’évoquer la phlébite. Aujourd’hui, le terme le plus couramment utilisé est "thrombose veineuse". Il ajoute qu’il ne faut pas différencier la thrombose veineuse de l’embolie pulmonaire. En effet, si la première n’est pas soignée, mal diagnostiquée ou pas prise à temps par une équipe médicale, elle peut déboucher sur une embolie pulmonaire.

Le réseau veineux des membres inférieurs (bassin, cuisses, genoux) compte un réseau profond et un réseau superficiel.

- Le réseau profond passe dans les muscles et draine le sang pauvre en oxygène en direction du cœur. Ce réseau représente la quasi-totalité des veines des membres inférieurs. On parle de phlébite profonde.

- Le réseau superficiel, quant à lui, a pour rôle principal l’alimentation de la peau. Il est souvent le siège de varices. C’est un réseau qualifié de secondaire qui se déverse ensuite dans le réseau profond. On parle de phlébite superficielle.

Thrombose veineuse superficielle

La thrombose veineuse superficielle ou phlébite superficielle (paraphlébite) est caractérisée par la présence d’un caillot sanguin ou thrombus au niveau d’une veine superficielle. Cette phlébite est le plus généralement bénigne. Elle peut se compliquer si le caillot rejoint le réseau de veines profondes et causer alors une embolie pulmonaire. Mais sans ce phénomène, le risque d’embolie reste faible.

La phlébite superficielle implique souvent des symptômes locaux dermatologiques allant jusqu’à l’ulcère variqueux (perte de substance de la peau sur une zone plus ou moins étendue correspondant à la zone privée de sang).

Thrombose veineuse profonde

Lorsque le caillot se loge dans ce réseau veineux profond, on parle de thrombose veineuse profonde (ou phlébite profonde). Elle est plus grave que la précédente. En effet, le caillot peut facilement se décrocher et migrer vers les artères pulmonaires, causant une embolie pulmonaire.

La phlébite est-elle fréquente ?

L’embolie pulmonaire, qui peut survenir suite à une phlébite, est la troisième cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires et les cancers. En 2004, cette maladie veineuse a entrainé 370 000 décès sur un ensemble de six pays européens, selon une étude présentée dans le Thromb Haemost, datée de 2007.

Les symptômes de la phlébite (caillot de sang)

Phlébite superficielle

Dans le cas d’une thrombophlébite ou thrombose veineuse superficielle (paraphlébite) :

- La veine atteinte est rouge et chaude formant un "cordon" veineux dur, tuméfié et douloureux. La phlébite superficielle se traduit par une inflammation de la paroi de la veine ainsi que son obstruction par un caillot. Cette inflammation peut s'étendre à la zone de peau environnante. La veine est souvent visible puisqu’il s’agit d’une veine de surface. Si la veine n'est pas totalement bouchée, les symptômes peuvent être minimes.

- La veine atteinte est douloureuse ou sensible au toucher. Parfois, la zone atteinte enfle légèrement (oedème local).

Phlébite profonde

Dans le cas d'une thrombophlébite ou thrombose veineuse profonde, on retrouve :

- Une douleur au mollet ou à la cuisse, qui peut se propager dans toute la jambe. Il peut aussi s’agir d’un engourdissement ou de crampes, gênant la marche.

- Un essoufflement et une sensation de gêne respiratoire.

- Un durcissement et un gonflement (œdème) du mollet, parfois jusqu'à la cuisse ou même de la jambe entière.

- La peau est dure, bleuâtre/violette dans la région de la veine atteinte

- Une sensation de chaleur : la peau est plus chaude au toucher et une légère fièvre (38°C).

- Une accélération anormale du cœur, les battements dépassent les 100 battements par minute (tachycardie)

- Des douleurs thoraciques.

- Une toux irritative avec parfois crachat sanglant.

Les signes avant-coureurs d'une phlébite

[social_embed:node/6358]

Les causes et les facteurs de risque de la phlébite

Les thromboses veineuses profondes ou superficielles proviennent de la formation de caillots de sang au niveau des membres inférieurs, généralement le mollet. Principalement, il s’agit de thrombose veineuse profonde (abrégé en TVP).

Parmi les situations à risque, on peut citer : les actes chirurgicaux, les traumatismes sévères, grossesses, post-partum, ou encore l'immobilisation prolongée… Ces situations peuvent provoquer une stagnation du sang dans les veines.

- Les actes chirurgicaux

La formation de caillots sanguins dans les veines profondes dans les jambes peut également être due à l’inactivité qui suit une intervention chirurgicale ou une position couchée trop longue à cause d’un plâtre servant à traiter une fracture. Le risque encouru après une intervention chirurgicale dépend du type d’intervention subie par le patient, mais aussi de son terrain.

En chirurgie générale, les risques postopératoires s’élèvent à 24 %. Ils sont variables selon la chirurgie pratiquée. Par exemple, les risques après une chirurgie colorectale sont plus élevés (35 %) qu’après une chirurgie gynécologique (18 %).

En chirurgie orthopédique, lorsqu’un patient se fait poser une prothèse totale de hanche ou du genou, le risque de thrombose est évalué entre 40 et 70 %.

En neurochirurgie : le risque de thrombose veineuse profonde varie entre 20 et 50 % en l’absence de prophylaxie (e processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie).

- La grossesse et post-partum

La grossesse est une situation à risque de maladie veineuse thromboembolique (MVTE), car elle favorise la stagnation du sang. La phlébite est environ cinq fois plus fréquente chez la femme enceinte que dans la population générale. L’incidence de la thrombose veineuse profonde est d’environ 1/1000 grossesses.

- Certains traitements (contraception hormonale, corticoïdes...)

Certains traitements médicamenteux augmentent également le risque de thrombose veineuse.

- Les chimiothérapies ;

- La contraception oestroprogestative ;

- Les anti-oestrogènes (Tamoxifène) ;

- Les traitements pour hyperstimulation ovarienne ;

- Les traitements hormonaux substitutifs (THS) à base d’oestrogènes ;

- Les thrombopénies induites par l’héparine (HNF et HBPM) peuvent être à l’origine de la survenue d’un accident thrombotique veineux extensif.

À noter : La prise de pilules contraceptives de troisième et de quatrième génération (qui contiennent un progestatif) augmente le risque de thrombose veineuse (phlébite profonde).

- L'immobilisation prolongée

L’immobilisation prolongée (long voyage sans bouger les jambes (en avion, voiture ou train), qu’elle soit en position assise ou allongée, est un facteur de risque reconnu. Plusieurs situations d’immobilité prolongée sont donc à risque : paralysie, port d’un plâtre, voyage en avion durant plus de 4 heures, voyages en train ou en voiture en position immobile durant plusieurs heures. Il est conseillé lors des longs voyages de porter des bas de contention de manière préventive. Et ce, que la personne ait ou non des antécédents ou des facteurs de risque. La formation d’un caillot peut se faire chez n’importe qui.

- Un traumatisme au niveau de la veine

La phlébite ou thrombophlébite peut être due à un traumatisme au niveau de la veine, provoquée par un choc, la pose d’un cathéter ou l’administration de médicaments irritants sous intraveineuse à l’hôpital. Lorsqu’une veine subit un traumatisme, l’organisme déclenche une réaction inflammatoire locale qui entraîne une douleur, une rougeur et un œdème. Un caillot de sang peut se constituer dans la veine blessée.

- Le tabagisme

Le tabac entraîne une inflammation chronique, favorisant la coagulation sanguine.

- L'insuffisance veineuse

L'insuffisance veineuse chronique favorise la survenue des phlébites superficielles ou paraphlébites : sensation de jambes lourdes, varices...

- Plus rarement, il peut s’agir d’une anomalie génétique de la coagulation.

- Parfois, elle est causée par une infection bactérienne de la veine par un staphylocoque (micro-organisme présent sur la peau).

- Les varices sont en cause dans 90% des thrombophlébites superficielles.

Photo : système circulatoire sanguin

Quelles sont les personnes à risque ?

La phlébite est une maladie qui peut provenir de plusieurs facteurs et certaines personnes ont plus de risques que d’autres. Certains facteurs sont dits permanents. C’est-à-dire qu’ils sont propres au patient et que le médecin ne pourra influer sur eux. Il doit cependant les prendre en compte lors de la recherche de son diagnostic.

- L’âge : c'est un facteur qui augmente énormément le risque de thrombose veineuse. Plus on est âgé et plus le risque de thrombus est important. Le rapport : un cas pour dix mille avant 40 ans et un pour mille une fois cet âge franchi. Il est à noter que chez les personnes âgées (75 ans et +) le risque augmente à un cas pour cent. Ce type d’accident veineux est extrêmement rare chez les enfants.

- Les personnes qui ont déjà souffert de phlébite : les antécédents de thrombose constituent un facteur de risque majeur, surtout si aucune cause n’a été retrouvée.

- Les personnes dont un membre de la famille a déjà souffert de phlébite ou d’embolie pulmonaire

- Les personnes qui souffrent d’insuffisance veineuse ou qui ont des varices

- Les personnes souffrant d’obésité : l’obésité majore en moyenne de 1,5 à 2 fois le risque de thrombose veineuse post-opératoire. Elle est due à une immobilisation plus importante avec une reprise de la marche plus tardive.

- Les femmes enceintes : le risque de phlébite est important pour les femmes enceintes, surtout en fin de grossesse et juste après l’accouchement.

- Les personnes atteintes d’une maladie de coagulation du sang (thrombophilie) ou d’une maladie inflammatoire (colite ulcéreuse, lupus, maladie de Behçet...). Au cours des colites (type maladie de Crohn et rectocolite hémorragique -RCH), le risque de thrombose veineuse est 2 à 3 fois supérieur par rapport à la population générale.

- Les personnes atteintes d’un cancer : un cancer est retrouvé chez 10 à 20 % des patients ayant une thrombose veineuse. La survenue d’une thrombose, apparemment idiopathique (sans cause connue), peut précéder parfois de quelques années le diagnostic de cancer. De plus, certains médicaments utilisés en chimiothérapie accroissent le risque de caillots de sang.

- Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires comme l’insuffisance cardiaque : le cœur a du mal à bien faire circuler le sang causant une stase.

- Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale importante : certaines doivent rester alitées plusieurs jours (par exemple, une chirurgie à la hanche) et d'autres doivent porter un plâtre.

Thrombose : moins de risques à se faire vacciner qu'en ayant le coronavirus

C'est un nouvel argument pour la vaccination. Le risque d'avoir des caillots sanguins est beaucoup moins élevé après s'être fait vacciner contre le coronavirus qu'en contractant le virus. C'est ce qu'il ressort de la plus large étude publiée à ce jour sur les effets secondaires liés au vaccin contre le coronavirus.

Selon une étude britannique publiée ce vendredi 27 août dans le British Medical Journal (BMJ), il existe un "risque accru" de développer un caillot sanguin après s'être fait vacciner contre le coronavirus, mais ce risque est "beaucoup plus faible que celui associé à l'infection par le SRAS-Cov-2".

En effet, comme le rapporte l'AFP, notamment reprise par La Provence, qui relaie l'étude, le risque de développer une thrombose veineuse est presque 200 fois plus élevé en contractant le Covid (12 614 cas supplémentaires sur 10 millions) qu'en se faisant vacciner avec AstraZeneca (66 cas supplémentaires).

Combien de temps dure une phlébite ?

La durée du traitement varie en fonction de la localisation de la thrombose (TVP) et des circonstances déclenchantes.

- 3 mois pour une TVP des veines surales, c’est-à-dire des mollets ;

- 6 mois pour une TVP proximale ;

- 6 mois en cas de TVP surale plus embolie pulmonaire ;

- 6 mois en cas de TVP proximale avec embolie ;

- Définitif en cas de TVP récidivantes.

Qui, quand consulter ?

La thrombose veineuse représente une urgence médicale relative. Il faut agir dès les premiers signes et consulter son médecin le plus rapidement possible. Il pourra ainsi agir en conséquence, dès le diagnostic posé et éviter au patient l'embolie pulmonaire qui pourrait lui être fatale.

L’angiologue est un médecin apte à traiter les maladies qui concernent les vaisseaux sanguins. Celui qui s’occupe du système veineux se nomme phlébologue.

Si une opération chirurgicale de plus grande ampleur a besoin d’être faite, on aura recours à un chirurgien vasculaire. Dès les premiers symptômes d’une thrombose veineuse, le patient doit contacter un médecin, voire les urgences. Les complications d’une thrombose veineuse peuvent être fatales, il faut donc agir le plus rapidement possible.

Le médecin vasculaire est la spécialité qui analyse le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Il a pour mission d’établir un diagnostic, parfois avec l’aide d’un appareil Doppler, chargé de mesurer les flux sanguins. Il pourra, à la suite de ce diagnostic, proposer un traitement adapté au patient.

Évolution et complications de la phlébite

L'embolie pulmonaire

Une thrombose veineuse profonde qui n’aurait pas été prise à temps peut déboucher sur une embolie pulmonaire. L’embolie pulmonaire désigne l’obstruction d’une artère pulmonaire ou de l’une de ses branches par un caillot de sang. Elle provoque une altération des échanges gazeux risquant d’altérer l’oxygénation sanguine.

Le caillot se forme lors de la phlébite et se détache de la paroi de la veine pour remonter vers le cœur dans le sens de la circulation veineuse. En se contractant, le ventricule droit propulse le caillot dans les artères pulmonaires. En cheminant vers des conduits de plus en plus fins, il finit par rester bloqué. Dans le cas d’une embolie, il est primordial d’agir le plus rapidement possible.

Le syndrome post-phlébitique

Près de 20 à 50 % des phlébites provoquent un syndrome post-phlébitique malgré les traitements.

Quand une veine profonde est touchée, des symptômes d’insuffisance veineuse peuvent survenir (gonflement persistant des jambes (oedème), varices et des ulcères aux jambes), exposant à de nouvelles phlébites ou à l’apparition d’ulcères cutanés aux chevilles notamment. Cependant, la prise en charge précoce d’une phlébite avec port d’une contention veineuse permet d’éviter ces complications.

À noter : comme la phlébite touche souvent une seule jambe, ce syndrome est habituellement unilatéral.

Un risque de récidive

Une thrombose veineuse profonde (TVP) peut récidiver durant l’année du premier épisode en raison :

- des lésions que la première phlébite peut engendrer à la paroi vasculaire

- d'un traitement anticoagulant insuffisant

Diagnostic : quels examens et analyses sont nécessaires en cas de phlébite ?

L'écho-doppler

L’écho-doppler (ou l’échographie-doppler) sert à observer la circulation du sang dans certains vaisseaux du corps. Il combine une échographie (pour visualiser correctement les vaisseaux) et la fonction doppler qui permet d’observer la façon dont s’écoule le sang dans ces vaisseaux.

Il existe des écho-doppler artériel (pour visualiser une artère spécifique) ou écho-doppler veineux (pour visualiser les veines). Le médecin prescrit généralement des écho-doppler pour visualiser d’éventuelles obstructions des artères ou pour estimer le fonctionnement des valves cardiaques (structures souples qui séparent les cavités cardiaques). Pour les membres inférieurs, on s’en sert pour vérifier l’état de la circulation dans les artères et les veines des jambes et des pieds.

L’examen se déroule comme une échographie, à l’aide d’une sonde placée sur la peau au contact de la zone à explorer. Le médecin enduit la peau d’un gel qui améliore la qualité de l’image et aide au déplacement de la sonde. Les ondes de l’échographie pénètrent dans l’organisme et rebondissent sur les vaisseaux pour pouvoir les visualiser. Les ultrasons traversent le flux sanguin et déterminent la vitesse et le sens de l’écoulement. Ils permettent également de déterminer si le flux sanguin est homogène ou turbulent.

Cet examen permet de déterminer les différentes anomalies dans les vaisseaux sanguins. Dans un cas de suspicion de phlébite, il permet de vérifier s’il y a des caillots dans les veines. Ce qui pourrait mener plus tard à une embolie pulmonaire si le caillot se détache pour migrer vers les artères pulmonaires.

L'examen D-dimères

Le médecin peut faire un examen D-dimères pour valider son diagnostic. Les D-dimères sont issus de la dégradation de la fibrine, une protéine impliquée dans la coagulation sanguine. Quand le sang coagule, certains de ses constituants se fixent les uns aux autres, notamment à l’aide de la fibrine.

Lorsque la coagulation sanguine est excessive, elle peut être associée à la formation de caillots sanguins pouvant avoir comme conséquence une thrombose veineuse profonde, voire une embolie pulmonaire. Si c’est le cas, un mécanisme se met en place pour dégrader la fibrine en excès et la réduire en fragments, certains d’entre eux étant les D-dimères. Leur présence peut témoigner de la formation d’un caillot sanguin.

Cet examen est réalisé par une simple prise de sang. Le dosage de D-dimères permet de déceler la présence d’un caillot dans le sang. Si le taux de D-dimères est élevé, c’est qu’il y a une suspicion de la présence d’un caillot indiquant une potentielle thrombose veineuse profonde, voire une embolie pulmonaire. Cet examen est confirmé par l’écho-doppler.

Quels traitements pour une phlébite ?

Soigner la phlébite superficielle

Une phlébite superficielle est un traitement local. Sauf si elle est située à proximité d’une veine profonde. On peut dans ce cas aller jusqu’à l’injection d’anticoagulants par voie injectable (Arixtra). Il faut en plus porter les bas de contention pour phlébite prescrits par le médecin.

À noter : les bas de contention pour phlébite : ils permettent de diminuer les symptômes en particulier l’œdème induit par l’obstruction de la veine. La contention est recommandée pour une durée d’au moins 3 mois, mais dure le plus souvent 6 mois.

Traiter une phlébite profonde

Le traitement des thromboses veineuses profondes a pour objectif de prévenir l’embolie pulmonaire et la survenue d’une maladie post-phlébitique. Le traitement repose sur la prise d’un anticoagulant et le port de bas de contention pour phlébite.

Il existe plusieurs catégories de médicaments antithrombotiques, les principaux sont :

- Les anti-vitamines K (AVK)

Ces antivitamines K agissent en occupant la place de la vitamine K dans des réactions indispensables à la synthèse de certains facteurs de la coagulation. Leur but est d’éclaircir le sang pour empêcher la formation de caillots.

- Les anticoagulants oraux directs (AOD)

Les anticoagulants oraux directs ont l'avantage théorique, par rapport aux antivitamines K de ne pas requérir de contrôle sanguin régulier, d'avoir peu d'interactions médicamenteuses, d'avoir un délai d'action court et de ne pas nécessiter de régime alimentaire.

Contrairement aux antivitamines K, les anticoagulants oraux directs ne peuvent pas être donnés en cas d’insuffisance rénale ou de valve cardiaque mécanique, contrairement aux antivitamines K.

Comment prévenir une phlébite ?

Pour prévenir la formation de caillots de sang :

- Évitez les périodes d’immobilité comme en avion par exemple. N’hésitez pas à bouger plusieurs fois, surtout si le voyage dure quelques heures.

- Pensez à élever vos jambes le plus possible et à porter des bas de contention si besoin.

- Chez les femmes, la prise de contraceptifs oraux (pilules) augmente le risque de thrombophlébite, qui est encore plus élevé si elles fument. Si vous présentez un facteur de risque, votre médecin vous prescrira un autre contraceptif (stérilet, préservatif…) et vous incitera à arrêter de fumer.

En prévention des phlébites chez les personnes alitées, les médecins prescrivent des bas de contention avant une intervention chirurgicale ou pour un long trajet en avion.

Dans les situations à haut risque de phlébite, telle après une intervention chirurgicale lourde ou lorsqu’on porte un plâtre pendant plusieurs semaines, il est nécessaire de prendre des anticoagulants, des médicaments fluidifiant le sang.

Les femmes à risque ne doivent pas prendre d’oestroprogestatifs (pilule contraceptive ou autres traitements hormonaux comme les traitements de la ménopause).

Peut-on éviter la phlébite ?

Réponse du Dr Ariel Toledano, médecin vasculaire :

"Il faut faire du sport régulièrement, et lutter contre l’immobilité. Et si une personne sait que dans sa famille, il y a déjà eu des thromboses veineuses profondes, elle ne doit pas hésiter à surveiller. Par exemple, lors des grossesses, ne pas hésiter à mettre des bas de contention. Quand on sait qu’on a une hérédité, on va être plus à l’écoute de ce type de problème et consulter".

Les exercices à faire debout pour l'éviter

Que vous fassiez un long trajet en avion ou que vous soyez simplement chez vous, pensez à marcher toutes les deux heures, c’est un minimum. Allez vous promener une demi-heure autour de votre maison, faites un peu de jardinage, déambulez un peu dans l’allée du train, ou allez simplement chercher un verre d’eau : toutes les occasions sont bonnes pour se dégourdir les jambes.

Par ailleurs, quelques exercices peuvent renforcer les bienfaits de la marche, et ainsi améliorer la santé de vos vaisseaux sanguins.

Montées de genoux

Réalisez des mouvements de marche sur place, en montant bien vos genoux, de façon à ce qu’ils forment un angle droit avec le sol, pendant environ une minute.

Montées sur les pointes

Debout, pieds parallèles, hissez-vous sur la pointe des pieds puis reposez doucement vos talons sur le sol. Répétez l’exercice une vingtaine de fois.

Flexions-extensions

Toujours debout, levez la jambe droite de manière à le mettre perpendiculaire au sol. Poussez le pied vers le bas, orteils tendus, de manière à l’étirer, puis remontez vos orteils vers le haut en fléchissant la cheville. Alternez ce mouvement 10 fois, puis faites de même avec la jambe gauche. Pour conserver votre équilibre, vous pouvez poser la main sur le dossier d’une chaise.

Sites d’informations et associations sur la phlébite

Phlébite : définition et facteurs favorisants, ameli.fr

Association des Victimes d'Embolie Pulmonaire & AVC (AVEP)

Afficher les sources de cet article

Merci au médecin vasculaire, Dr Ariel Toledano

Guide pratique de la maladie veineuse thromboembolique, docteur Ariel Toledano, Med-Line éditions

Naess IA, Christiansen C, Romundstad P, Cannegieter C, Rosendaal FR, Hammerstrom J. Incidence and mortality of venous thrombosis: a population-based study. J Thromb, Haemost 2007; 5: 692-9

Comprendre la phlébite, ameli.fr, 28 janvier 2020

La thrombose veineuse (phlébite), Institut National de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM), novembre 2015

Item 135 : Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire, Collège des Enseignants de Cardiologie et Maladies Vasculaires

https://www.ameli.fr/assure/sante/bons-gestes/quotidien/utiliser-bas-collants-compression